盈科|案例 “微信小程序案”二审纠正,腾讯不再“置身事外”

已被浏览12747次

更新日期:2019-12-16

来源:盈科律师事务所

案件详情:

刀豆公司享有某口述作品的信息网络传播权。该公司发现百赞公司运营的3个微信小程序上非法提供、销售刀豆公司作品牟利。而腾讯公司系微信小程序服务的提供者,为通过申请的小程序开发者提供小程序开发组件、框架及网络接口等服务。刀豆公司遂向杭州互联网法院提起民事诉讼,诉请微信小程序服务提供者腾讯公司立即删除侵权微信小程序,百赞公司及腾讯公司立即删除侵权微信小程序上的侵权作品并赔偿损失及合理费用。

律师策略:

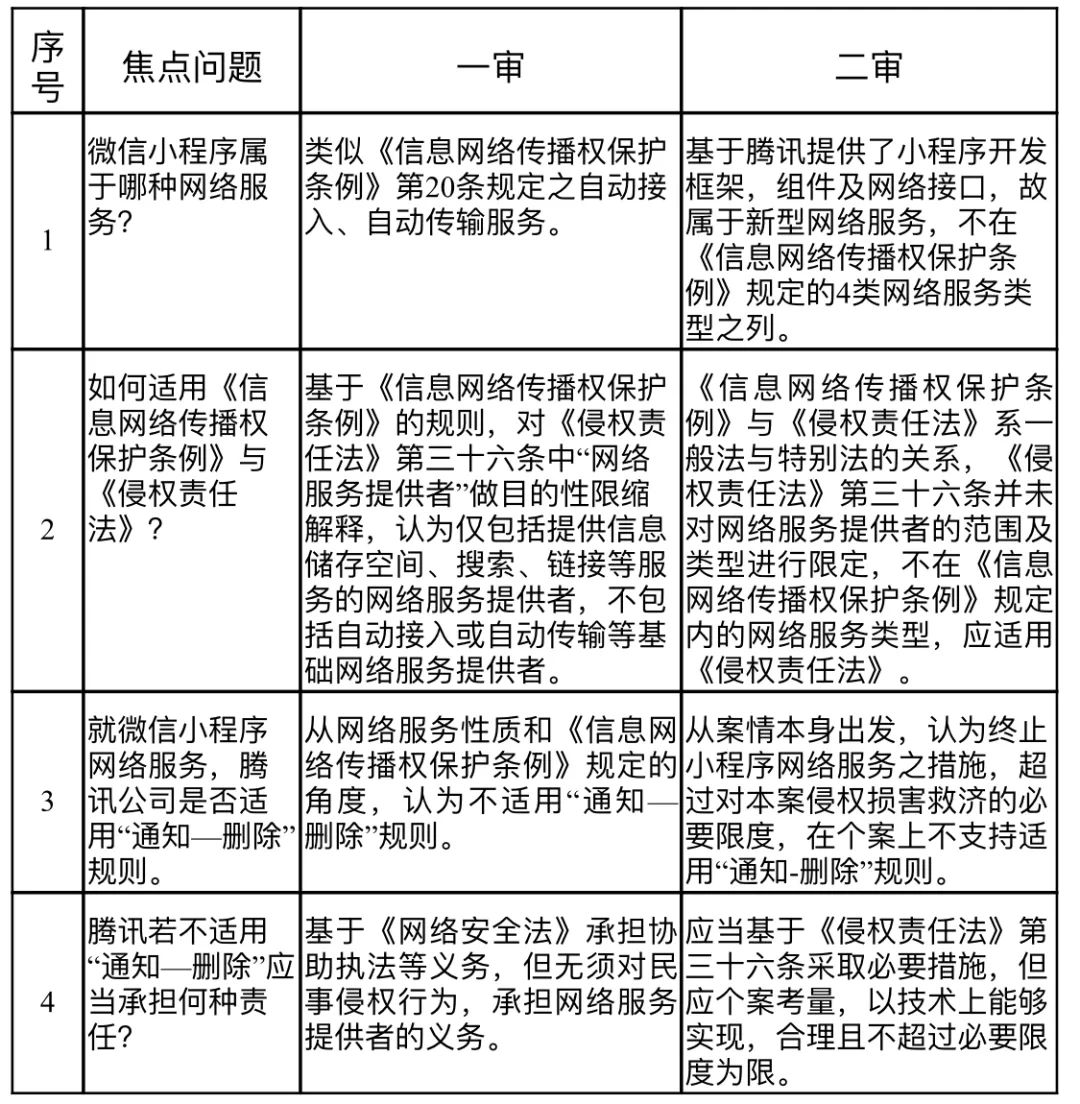

一、案件核心争议焦点: 围绕着刀豆公司要求“腾讯公司立即删除侵权微信小程序”的诉请,本案的核心争议焦点确定为:腾讯公司是否构成帮助侵权,是否应当承担侵权赔偿责任以及下架侵权小程序的责任。 而想全面厘清该争议焦点,则势必需要抽丝剥茧,依次厘清以下几个问题:1、微信小程序,这一新型网络服务属于那种网络服务?2、本案适用《信息网络传播权保护条例》还是《侵权责任法》第三十六条?3、腾讯公司是否适用于“通知—删除”规则?4、如不适用“通知—删除”规则,则腾讯公司在接到权利人侵权通知时,应当承担什么责任? 客观而言,本案争议焦点如何处理,其影响尚局限于本案,并不具有更广泛的意义。真正会对类微信小程序等新型互联网服务提供者产生深远影响,对寻求技术中立原则和权利保护平衡产生积极意义的,是法院在判决中对于以上核心问题的回答。而这也是法律界和互联网业界高度关注本案的根本原因。 二、诉讼双方及一、二审法院观点 针对前文所述的4个核心问题,诉讼双方及一、二审法院在本案中给出了各自的观点和答案,本文择其核心观点,简要概括如下: 腾讯公司:本案应当适用《信息网络传播权保护条例》,腾讯仅给微信小程序运营者提供网络通信接口,并非提供网络空间服务,也非提供搜索和链接服务,不适用”通知-删除”规则;且侵权作品储存在运营者服务器上,技术上也无法实现“定位清除”效果。故基于技术不可为,无须承担任何责任。 刀豆公司:腾讯公司提供了微信小程序的全部开发组件、框架并提供网络通信接口,相对于小程序用户,腾讯公司与小程序运营者实属服务的共同提供者;此类新型网络服务不在《信息网络传播权保护条例》规定的四类网络服务之列,故而应当适用于上位的一般法《侵权责任法》第三十六条的规定;基于《侵权责任法》第三十六条的规定,腾讯公司即便在本案中不适用“通知—删除”规则,也应当“采取必要措施”,而非全无责任。 至于一、二审判决对前述核心问题的不同回答,为更便于直观了解一、二审观点的变化,笔者特将其以表格形式呈现,详见下表:

案件结果:

通过以上表格内容比对,可以清晰看出,虽然一、二审都在力求在司法上最大限度实现“技术中立原则”和权利保护之间的平衡;但两份判决还是就前述核心问题给出了不同的回答;可以说,本次终审判决对一审判决进行了全面的纠正。 之所以,该终审判决仍然判决驳回上诉,维持原判,系因本案中刀豆公司诉前未通知腾讯公司所致,既然未通知则腾讯未予审查或者下架均不须承担责任。因此,该终审判决结果只是基于本案案情做出的实体处理,其影响也仅限于本案。但该终审判决对“微信小程序”这一新型网络服务类型的性质认定,如何适用法律以及腾讯公司作为网络服务提供者如何承担责任等问题上对一审的全面纠正,客观上已实6现刀豆公司上诉之目的。故而,谓之“胜诉”亦不为过! “微信小程序案”二审判决的意义: 笔者浅见,窃以为本次终审判决准确厘清了《信息网络传播权保护条例》及《侵权责任法》第三十六条的适用关系,就不属于《信息网络传播权保护条例》规范的四类网络服务类型之内的新型网络服务类型,在适用《侵权责任法》第三十六条规制下如何实现“技术中立原则”、网络服务提供者责任与权利保护之间的平衡提供了范例。 一直以来,出于平衡网络服务提供者责任与权利保护的考量,关于网络服务提供者的责任以及是否适用“通知—删除”规则的认定,裁判者大多都倾向于优先适用《信息网络传播权保护条例》,而慎用《侵权责任法》第三十六条来规制。除了特别法相较于一般法优先适用的原则外,还因为《侵权责任法》第三十六条对于“网络服务提供者”未加限定。从文意理解上看,任何提供网络服务者均在此列(包括提供基础网络服务者),而所有网络服务提供者都适用《侵权责任法》第三十六条规制,在很多人看来显然难言“平衡”。 因此,在涉及新型网络服务提供商的责任认定时,裁判者往往有两种倾向:1、要不就是努力将该新型网络服务往《信息网络传播权保护条例》规定的四种类型去靠(一如本案一审将微信小程序网络服务认定为“类似自动接入、自动传输”,就是有很强目的性的主观类推);2、要不就认为《侵权责任法》第三十六条“网络服务提供者”不包含基础性网络服务提供者(本案一审认为应当对“网络服务提供者”做目的性限缩解释,不包括基础网络服务提供者正是这种倾向)。 而事实上,互联网发展日新月异,时至今日已经出现了许多新的网络服务类型,如云储存、云计算、大数据、小程序等等。将这些新的网络服务类型,生硬地往《信息网络传播权保护条例》规定的四类网络服务类型中去套,企图在《信息网络传播权保护条例》之内寻求技术中立原则、网络服务提供者责任与权利保护的平衡,无异于南辕北辙。 因此,笔者认为本案二审在裁判上有4点非常值得推崇: 1、结合网络服务的内容、方式和技术特点等方面,综合评判网络服务的类型,敢于认定为“新型网络服务”。 本案中,腾讯公司提供的微信小程序服务与传统意义上的自动接入、自动传输网络服务有一个很大的区别在于,腾讯公司除了在微信小程序服务中提供通信传输网络服务外,还提供了整体的小程序框架、组件等技术合作与支持。且在小程序为用户提供服务的过程中,客户对小程序发起访问和接受信息,都是在腾讯微信客户端内完成,其信息交互场景和体验,使得小程序非常近似于腾讯微信客户端的一个功能性窗口。二审法官正是关注到了这一系列显著区别,直接认定其不属于单纯的网络自动传输服务,而是新型网络服务,并未主观将其“入赘”《信息网络传播权保护条例》网络服务类型范围。 2、准确厘清《信息网络传播权保护条例》及《侵权责任法》第三十六条的适用关系。 法理上,关于特别法和一般法的适用规则本就非常清楚,在特别法调整范围内优先适用特别法,不在特别法调整范围内则适用一般法。《信息网络传播权保护条例》及《侵权责任法》即特别法与一般法的关系。《信息网络传播权保护条例》只规定的四种类型的网络服务,即自动接入和自动传输服务、自动缓存服务、信息储存空间服务以及搜索或者链接服务。二审法院认为,一经判断网络服务不在前四者之列,便应当依据法律适用原则,直接适用一般法规定,即《侵权责任法》第三十六条,为新型网络服务提供者优先适用哪部法律规制提供了指引。 3、回归案情本身,从“必要性“层面准确把握“通知—删除”规则的适用,认定腾讯应当采取其他必要措施。 根据《侵权责任法》第三十六条之规定,网络服务提供者接到网络侵权通知,应当采取的措施为“删除、屏蔽、断开连接等必要措施”。因法条对于必要措施是列举式规定,故必要措施并不限于删除、屏蔽、断开连接三者,还包含其他必要措施,且其他必要措施与删除等措施属于并列关系。因此,《侵权责任法》第三十六条与“通知—删除”义务并非等同关系;“必要措施”与“通知—删除”规则也非等同关系。 换言之,新型网络服务即便适用《侵权责任法》第三十六条规制,也并不意味着一定适用“通知—删除”规则,或一定不适用“通知—删除”规则。“通知—删除”只是备选的必要措施之一,至于是否适用,应当回归案情本身,综合侵权行为表现,严重程度等要素,衡量这一严厉措施是否超过救济被侵害权利的必要性。 二审法院只是从本案侵权行为本身考量,认为彻底删除小程序在本案中超过了救济侵权损害所需的必要限度,而未支持权利人删除、下架微信小程序的诉请。换言之,若在其他案件中,小程序侵权程度足够恶劣而权利人又通知充分,采取删除、屏蔽、断开链接措施确有必要的情况下,也不会、不应排除“通知—删除”规则的适用。 因此,腾讯不需要就小程序侵权承担“通知—删除”义务,仍然不是一个有确定结论的裁判规则。哪怕一审观点,似乎在二审判决未生效前就被收录进《中国法院的互联网司法》白皮书作为“准确判定网络平台责任”的典型案例。

典型意义:

笔者代理本案二审的初衷,只是简单地认为:腾讯公司在享受微信小程序这种新型网络服务带来的巨大商业成功时,也应当肩负起构建尊重他人知识产权及良性竞争的网络环境。而事实上,腾讯公司与微信小程序运营者之间的密切商业联系,也确保其具备在收到权利人通知时采取必要措施的能力,为权利人提供救济渠道,制止侵权作品在众多小程序上的快速广泛传播。故而,腾讯公司实在不宜以“技术中立”的理由超然事外。幸得二审判决之纠正,实为众多权利人之幸!