盈科|解读 亲属相犯型案件该如何寻找辩点?

已被浏览3378次

更新日期:2022-03-24

来源:盈科律师事务所

引言

我国刑法对亲属相犯案件的处罚原则一般有别于陌生人相犯的犯罪。在《唐律疏议·贼盗律·卷二十》中即规定:“诸盗缌麻、小功亲财物者,减凡人一等;大功,减二等;期亲,减三等。”缌麻”“小功”“大功”“期亲”是指亲属之间的亲疏关系,其中以“期亲”为最亲,而“缌麻”为最疏。犯罪行为人与被害人血缘关系越近,其处罚越轻。这种血亲盗窃法律规定依据的就是血缘和家庭关系。时至今日这种立法精神仍活跃在现行法律体系中。对于亲属相犯的犯罪行为,一般来说,只有严重侵害人身权利的犯罪行为才会受到刑惩制裁,而对于轻微的侵财类犯罪行为,例如,盗窃罪,则可由民事法律或伦理道德进行规范,不必上升为刑事犯罪。这种处理方式可以消除社会影响、避免家庭矛盾激化,促进亲属关系的和谐。从大多数被害亲属朴素的情感来看,能够通过家庭内部妥善解决是更有利的解决方案。

回到实务当中,辩护律师如何展开亲属相犯案件的辩护工作?笔者认为,必须先回答以下两大问题:第一,我国刑法及其司法解释对亲属相犯案件的处理原则是否有所规定?第二,如果有,该理解这些规定?以下,笔者将结合法律规定以及案例进行详细分析。

一、法律规定

经过检索,笔者发现共有四个罪名对于亲属相犯案件的处理原则作了明确规定,列明如下:

(一)盗窃罪

《“两高”关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2013〕8号)(以下简称《盗窃案件解释》)第八条:“偷拿家庭成员或者近亲属的财物,获得谅解的,一般可不认为是犯罪;追究刑事责任的,应当酌情从宽。”

《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2006〕1号)(以下简称《未成年案件解释》)第九条第三款:“已满十六周岁不满十八周岁的人盗窃自己家庭或者近亲属财物,或者盗窃其他亲属财物但其他亲属要求不予追究的,可不按犯罪处理。”

(二)诈骗罪

《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2011〕7号)(以下简称《诈骗案件解释》)第四条:“诈骗近亲属的财物,近亲属谅解的,一般可不按犯罪处理。诈骗近亲属的财物,确有追究刑事责任必要的,具体处理也应酌情从宽。”

(三)敲诈勒索罪

《“两高”关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2013〕10号)(以下简称《敲诈勒索案件解释》)第六条第一款:“敲诈勒索近亲属的财物,获得谅解的,一般不认为是犯罪;认定为犯罪的,应当酌情从宽处理。”

(四)抢劫罪

《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发〔2005〕8号)(以下简称《“两抢”案件意见》):“为个人使用,以暴力、胁迫等手段取得家庭成员或近亲属财产的,一般不以抢劫罪定罪处罚,构成其他犯罪的,依照刑法的相关规定处理;教唆或者伙同他人采取暴力、胁迫等手段劫取家庭成员或近亲属财产的,可以抢劫罪定罪处罚。”

可见,行为人对近亲属实施盗窃、诈骗、敲诈勒索或抢劫行为的,可以不认为是犯罪,即使进行刑事追究,一般也应考虑从宽处理。上述司法解释系“将进入到犯罪评定圈内理论上构成犯罪的行为排出”[1],近亲属关系就是以上四个罪名的出罪事由。

以上司法解释的规定通俗易懂,但从辩护角度还必须明晰“近亲属”范围,因为这直接关系到盗窃、诈骗、敲诈勒索或者抢劫案件的行为人能否适用这些规定,从而争取最大限度的从宽处理。

二、关于“近亲属”范围的规定和解读

(一)法律规定

1. 刑事领域

《刑事诉讼法(2018修正)》第一百零八条:“本法下列用语的含意是:......(六)‘近亲属’是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。”

2. 民事领域

《民法典》第一千零四十五条:“亲属包括配偶、血亲和姻亲。配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女为近亲属。配偶、父母、子女和其他共同生活的近亲属为家庭成员。”

3. 行政领域

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》 (法释〔2018〕1号)(以下简称《行政诉讼法解释》)第十四条:“行政诉讼法第二十五条第二款规定的‘近亲属’,包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女和其他具有扶养、赡养关系的亲属。”

整体来看,《刑事诉讼法》规定的近亲属范围最狭窄,而《行政诉讼法解释》规定的近亲属范围最广泛。

(二)法官、检察官的观点

笔者在中国知网检索发现,在全国各地法官、检察官撰写的文章中,仅有四篇讨论了近亲属范围,观点均不一致,且仅是在上述三个法律规定的基础上直接比照适用或增加个别主体。

观点一[2]:比照《行政诉讼法解释》规定,即近亲属包括“配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女和其他具有扶养、赡养关系的亲属”。

观点二[3]:在《刑事诉讼法》规定的基础上,增加“祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女”,即近亲属包括“夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女”。

观点三[4]:比照《民法典》规定,即近亲属包括“配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女”。

观点四[5]:在《刑事诉讼法》规定的基础上,增加两类主体“第一类,直系血亲,如祖父母与孙子女、外祖父母与外孙子女等;第二类,配偶的直系血亲,如丈夫的父母、妻子的父母”,即近亲属包括“夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹、本人及配偶的其他直系血亲[6]”。

实务中,盗窃、诈骗、敲诈勒索、抢劫刑事案件中认定“近亲属”时,普遍以《刑事诉讼法》为准。要想为“夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹”以外的其他主体争取最大限度的从宽处罚,势必要将他们纳入“近亲属”的范围。

此时,从最有利于被告人的角度,我们也不应局限在《民法典》和《行政法解释》的规定上,而应当进一步向外扩张“近亲属”范围。以下,笔者将通过案例检索来探究这一“扩张”的实务依据。

三、案例检索

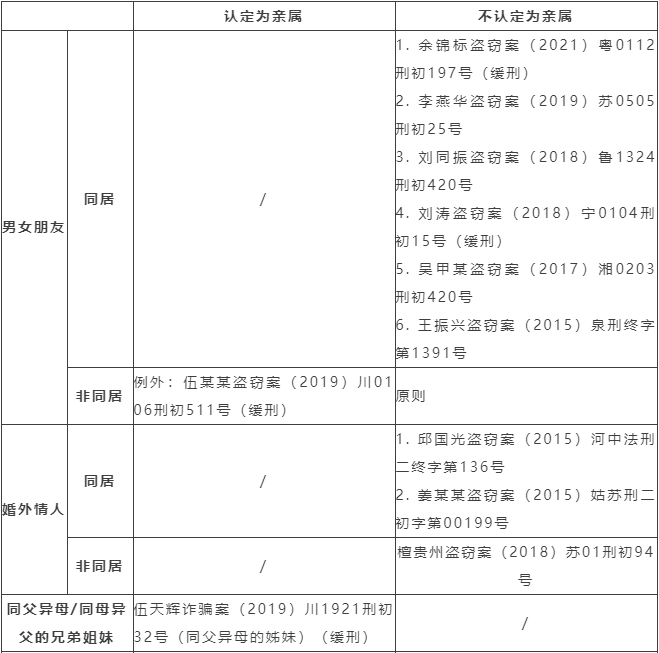

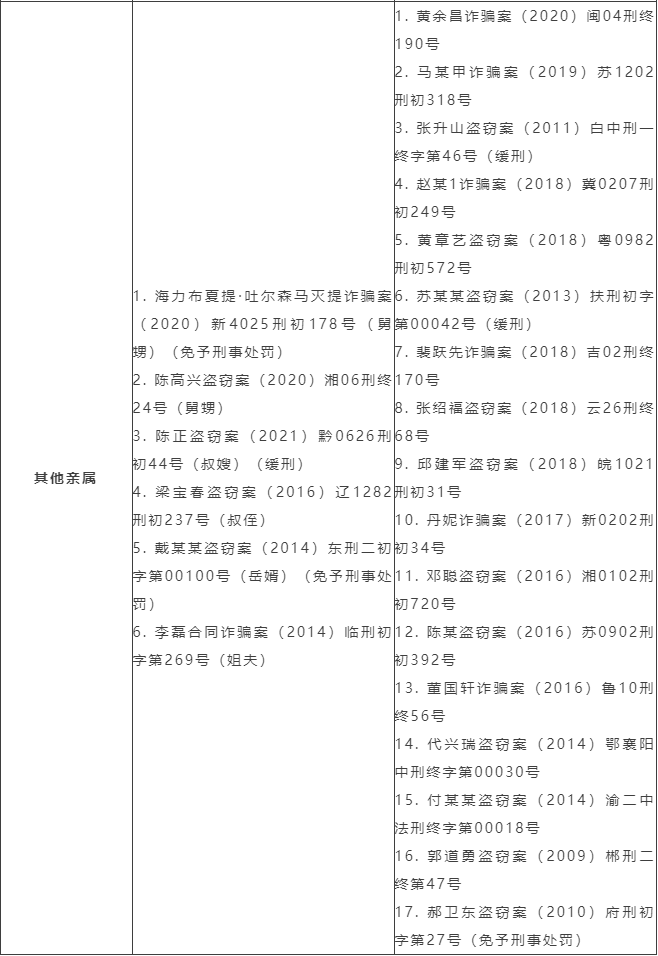

(一)检索方向一:不起诉决定书

(检索途径:威科先行网;关键词:近亲属 不认为是犯罪/不按犯罪处理;案件类型:刑事;案由:盗窃罪/诈骗罪/敲诈勒索罪/抢劫罪;文书类型:不起诉决定书)共检索到61个结果,经过筛选,有效结果共21个,其中认定为“近亲属”的有16个(其余5个系盗窃案,因有共同居住生活事实,认定为“家庭成员”)。

(二)检索方向二:判决书

(检索途径:威科先行网;关键词:近亲属 不认为是犯罪/不按犯罪处理;搜索范围:裁判理由及依据;案件类型:刑事),共检索到103个结果,经过筛选,有效结果共34个,其中认定为“近亲属”的仅有8个。

四、辩护思路

从现有判例来看,检察院、法院都存在直接将“夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹”以外的主体认定为“近亲属”的情况,体现了司法实践当中的可操作性。但此类案件并不多,且覆盖的主体类别有限,想要以现有案例为据,辩护力度不足。

因此刑辩律师就要着重在辩护策略上下功夫。亲属相犯型案件辩护可以分为三个阶梯步骤:

步骤一:争取将当事人纳入“近亲属”范围,做无罪辩护

首先,在案件的不同阶段,寻找有利的不起诉决定书和刑事判决;其次,可以就行为人和被害人之间的亲疏关系、是否共同居住生活等方面进行常规辩护;再加上及时退赔、取得被害人谅解等情节,能做无罪辩护就应尽量做无罪辩护,在审查起诉阶段争取不起诉结果,在一审阶段争取无罪结果。

在检法两家对“是否构成犯罪”这一问题产生分歧时,律师可以从“宽严相济刑事政策”角度进行说理。北京市朝阳区人民法院刘砺兵法官在其文章《宣告无罪判决实证研究——关于北京市某区法院十年来宣告无罪案件为样本》[7]中提到了这样一则宣告无罪的盗窃案:郑某自幼丧失父母,被大姑抚养长大,后与大姑女儿王某共同经商、共同居住生活,期间盗窃了王某的存款,检法两家由于对宽严相济刑事政策的理解和把握不同,在“是否构成犯罪”这一问题上产生分歧,最终法院认定此案从整体看属于家庭内部纠纷,对郑某宣告无罪。

步骤二:争取定罪免罚

在争取将被告人纳入“近亲属”范围的前提下,如果确实难以达到无罪结果,也应争取定罪免罚。作为最高人民法院公报案例、刑事审判参考案例的郝卫东盗窃罪一案[8]的定罪免罚之路几经波折:郝卫东盗窃郝喜厚(郝卫东的叔祖父)的现金5.3万元,一审法院认定郝卫东盗窃数额特别巨大[9],本应在十年有期徒刑以上量刑,但考虑到此案系亲属相犯案件,且具有及时退赔、被害人谅解等事实和情节,一审法院在法定刑以下判处郝卫东有期徒刑五年;一审宣判之后,被告人未上诉、公诉机关未抗诉,因为在法定刑以下判刑,应当层报最高人民法院核准,最高人民法院认为“对这种密切的亲属关系,虽然不能直接适用《解释》第一条第四项[10]的规定,但是在定罪量刑时应充分考虑这一特殊情况”,指出原审量刑仍属过重,发回原审法院重新审理;原审法院重新审理认为:“被告人与被害人郝喜厚虽不是法定的近亲属,但被告人系被害人的亲侄孙,属五代以内旁系血亲,且被告人从小就和被害人一起生活,二人亲情深厚,在被告人犯罪后,被害人多次向法庭要求对被告人从宽处理......”由此判决被告人郝卫东犯盗窃罪,免予刑事处罚。这一典型案例为刑辩律师的辩护提供了新思路:即使无法认定被害人和被告人之间的近亲属关系,也可以从血缘关系入手,争取到无罪、定罪免罚等好的辩护结果。

步骤三:争取拘役,争取缓刑

如果无法达到上面两个目标:无罪或者定罪免罚,那么就要尽量争取拘役、缓刑。

五、小结

司法实践中,对“近亲属”范围的把握较为混乱,“同案不同判”的情况不在少数。笔者认为,当前亟待出台司法解释对相关问题予以明晰:

首先,统一现有司法解释——《盗窃案件解释》《未成年案件解释》《诈骗案件解释》《敲诈勒索案件解释》《“两抢”案件意见》中的亲属相犯部分。第一,统一使用“近亲属”一词。因为“家庭成员”等词语和“近亲属”的范围存在交叉关系,为减少司法实践中适用的混乱和模糊性,现有司法解释中无须同时使用“近亲属”和其它概念,如可以将《盗窃案件解释》第八条修改为:“偷拿近亲属的财物,获得谅解的,一般可不认为是犯罪;追究刑事责任的,应当酌情从宽。”第二,明确界定“近亲属”范围。可采用明确规定(夫、妻、父、母等明确主体)+参照认定(共同生活、关系亲疏等辅助标准)的方法。第三,释明争议内容。《未成年案件解释》第九条第三款中,规定了“已满十六周岁不满十八周岁的人盗窃其他亲属财物但其他亲属要求不予追究的,可不按犯罪处理”,此规定背后的法理依据是什么?《“两抢”案件意见》中,对近亲属实施抢劫犯罪,如系单独正犯,可以不按抢劫罪定罪,但系教唆犯或者共同犯罪时,并无“近亲属关系”这种出罪事由,此规定背后的法理依据是什么?

此外,考虑到盗窃罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、抢劫罪都是被规定在刑法分则第五章侵犯财产罪中的罪名,“近亲属关系能否扩展为全部财产犯罪的出罪事由”[11]?根据笔者上述的检索结果,只发现一个特殊案件——李磊合同诈骗案((2014)临刑初字第269号),法院将近亲属关系作为出罪事由扩展适用到合同诈骗罪当中。除了财产犯罪,近亲属关系还能否扩展为人身犯罪等其它犯罪的出罪事由呢?这些都是值得我们深思的问题。

作者简介:田 帅、叶 蕴